今回は今回は厚生年金保険料について説明します。

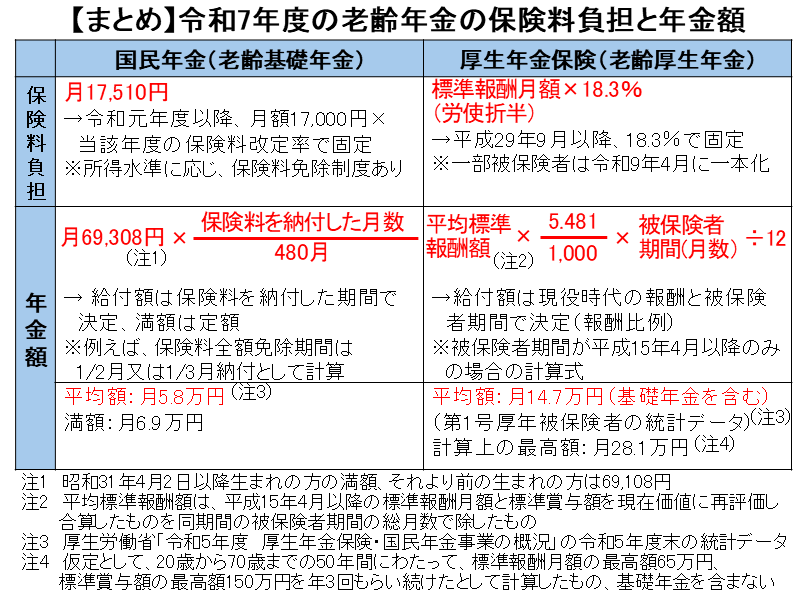

また、第6回から第8回まで説明してきた、国民年金と厚生年金の保険料負担、将来もらえる年金額に関する取りまとめを行います。

さらに、重要な情報が掲載されている「ねんきん定期便」をどうみれば良いのかについても説明します。

今回も、忙しい皆さんのために、分かりやすい説明を心がけていきます。

1. 厚生年金保険料について

厚生年金保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じたものになります。

保険料率については、平成29年9月以降は18.3%に固定されています。

なお、第4号厚生年金被保険者(実施機関は日本私立学校振興・共済事業団)は保険料率を段階的に引き上げており、令和9年4月以降は第1号から第4号までの全ての厚生年金被保険者の保険料率が18.3%に統一されます。

この保険料を会社と労働者で折半して負担しています。

令和7年度の標準報酬月額毎の厚生年金保険料は、以下の表のようになっています。一番右の列を見てください。

出典:令和7年度厚生年金保険料額表(全国健康保険協会Webサイトより)

2. 保険料負担と年金額のまとめ

第6回から第8回まで説明してきた、国民年金と厚生年金の保険料負担、将来もらえる年金額をまとめると以下のような表になります。

3. 重要な情報が記載された「ねんきん定期便」について

上記の計算式をみても、なかなか自分で老齢基礎年金や老齢厚生年金の金額を算出するのは大変だと思います。

そのような中で、「ねんきん定期便」は年金に関して非常に重要な情報を提供してくれます。

「ねんきん定期便」は、年金制度の被保険者及び受給者(最近1年間に被保険者期間のある方)に対して、日本年金機構から、毎年、誕生月に送られてきます。

35歳、45歳、59歳の方には封書、それ以外の方にはハガキで送られてきます。

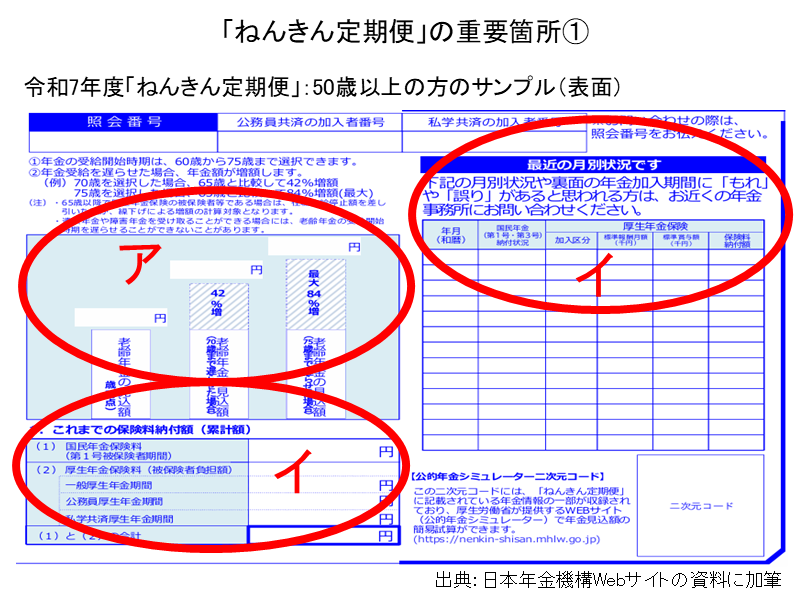

令和7年度の50歳以上の方の「ねんきん定期便」(ハガキ)のサンプルを参考にしながら、どこを注意してみるかを説明します。

先ず、以下のハガキの表面から説明します。

ア 「老齢年金の見込額」について

「老齢年金の見込額(65歳時点)」は、60歳未満の方は現在の年金加入制度に60歳まで継続して加入したと仮定したときに、65歳から受け取れる年金見込額を示しています。

「老齢年金の見込額(70歳まで遅らせた場合)」は、年金の受給開始年齢を70歳まで遅らせた場合の老齢年金見込額を表示しており、年金額が42%増となります。

「老齢年金の見込額(75歳まで遅らせた場合)」は、年金の受給開始年齢を75歳まで遅らせた場合の老齢年金見込額を表示しており、年金額が84%増となります。

老齢年金の繰り上げ、繰り下げによって、年金額がいくら減るか、いくら増えるかなどについては、第9回で説明します。

イ 「1.これまでの保険料納付額(累計額)」及び「最近の月別状況」について

実際に納めた保険料の金額から漏れや間違いがないか確認しましょう。

未納については、納期限から2年以内であれば、遡って支払うことができます。法定免除、申請免除を受けた期間分の保険料は、免除から10年以内であれば、追納により遡って支払うことができます。

「ねんきん定期便」は最近の保険料の納付状況しか記載されていませんが、日本年金機構の「ねんきんネット」にアクセスすれば、全ての年金記録を確認できます。

全ての年金記録を確認すると、20歳以降で22歳までの大学生などのときに、学生納付特例の申請をしていない場合は、未加入の状態になっているかもしれません。

そのような場合は追納などで保険料を支払うこともできず、その分、基礎年金の受給額が減少することになります。

例えば、未納の期間を3年間とすると、

例えば、昭和31年(1956年)4月2日以降生まれの方は、令和7年度のベースで考えると、

令和7年度の満額831,700円×36月/480月=62,378円

の金額だけ毎年の年金額が生涯にわたって少なくなると考えられます。

このような場合に、自営業者等の国民年金の第1号被保険者であって、以下のいずれかに該当する方は、老齢基礎年金額が満額に至らない場合や老齢基礎年金の受給資格期間が10年に至らない場合は、60歳以降も国民年金へ任意加入することができます。

第1号被保険者の任意加入被保険者

①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

②日本国籍を有する海外に住所を有する20歳以上65歳未満の方

また、会社員・公務員等の第2号被保険者については、60歳を過ぎても、会社で働き、厚生年金に40年加入すれば、第7回の2.(2)で説明した「経過的加算」が増額することによって、厚生年金が国民年金の未納等による減額分を埋め合わせてくれます。

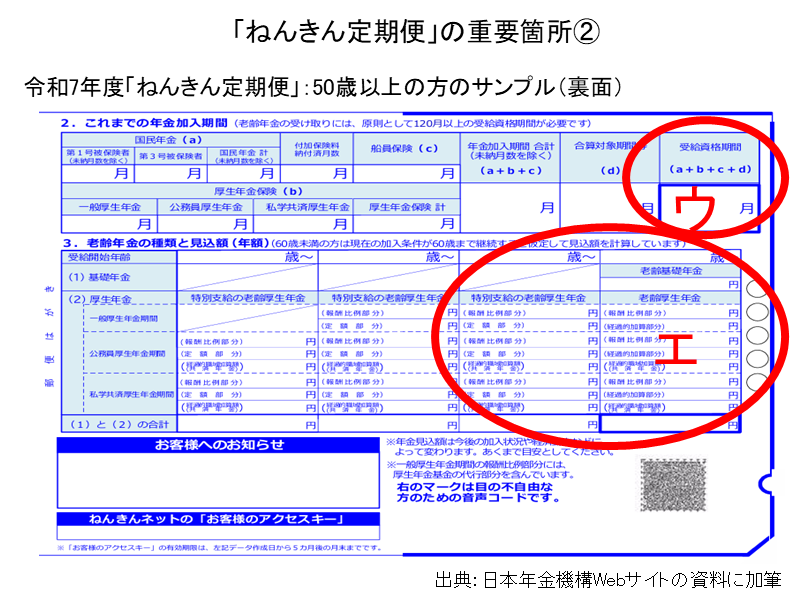

次に、以下のハガキの裏面について説明します。

ウ 「2.これまでの年金加入期間」について

受給資格期間が10年以上ないと老齢年金は受給できません。

エ 「3.老齢年金の種類と見込額(年額)」について

65歳から受給できる年金の見込額です。

また、65歳までの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給できる方はここにその旨の記載があります。

第7回で説明したように、特別支給の老齢基礎年金は、段階的に支給開始年齢を引き上げて廃止されるもので、昭和36年4月2日以降生まれの男性と昭和41年4月2日以降生まれの女性には支給されません。