第2回は、入管法の基本となる在留資格とは何かについて説明します。

また、在留資格を取得するために重要な査証、外国人の方が日本への上陸の許可を得るまでの流れを説明します。

今回も忙しい企業や学生の方でも理解しやすいように、分かりやすく説明していきます。

1.在留資格について

在留資格は、入管法(出入国管理及び難民認定法)において、外国人が日本に在留するための様々な活動や身分・地位を類型化したもので、それぞれの資格で活動できる範囲を規定しています。

日本に在留する外国人は、一人につき一つの在留資格を取得する必要があります。

また、在留資格毎に外国人が日本に在留することができる期間(在留期間)が定められています。

それぞれの在留資格毎の活動の範囲を超えて就労活動を行ってはいけませんし、在留期間を超えて在留してはいけません。

2. 上陸審査について

日本で活動しようとする外国人は、外国から日本に上陸する際に入国審査官による上陸のための審査を受ける必要があります。

当該審査においてその活動が入管法に規定する在留資格、在留期間に該当するか否か等を判断され、審査をパスした場合は、上陸が許可され、当該外国人の在留資格、在留期間が決定されます。

なお、入管法では、「入国」と「上陸」を区別しており、前者は日本の領空・領海に入ること、後者は日本の領土に入ることですが、「上陸」について許可が必要とされています。

2025年8月現在、このような在留資格は、全部で29種類あります。具体的には、次回、ご説明します。

法務省の外局である出入国在留管理庁が、この在留資格をはじめとする出入国在留管理制度を所掌しています。

3. 査証(ビザ)について

査証(ビザ)とは、外国の日本大使館、領事館が、日本に入国を希望する外国人の所持する旅券(パスポート)をチェックした上で、その外国人の日本入国に問題がないと判断した場合にパスポートに押される印(査証印)のことです。

第二次世界大戦中にリトアニアの日本領事館で、杉原千畝さんがナチスの迫害から逃れるユダヤ人に対し、査証を大量に発給して多くの命を救ったことで、「命のビザ」として有名になりました。

このように、査証のことをビザと呼ぶのですが、一般には、在留資格のこともビザと呼んでいます。どちらのビザのことを言っているのか混同しないようにしましょう。

さて、入管法では、(1)で述べた日本到着時の空港等での入国審査官による上陸のための条件への適合性の審査において、有効な旅券で日本の在外公館の査証を受けたものを所持していることが審査項目の一つとなっています。

入国審査官による審査をパスすれば、上陸が許可され、在留資格が決定され、査証は使用済みとなり、入国審査官が旅券に押した上陸許可認印に当該外国人の在留資格、在留期間が記載されます。

上記で述べたように、入管法を所掌しているのは法務省ですが、査証を所掌しているのは外務省であり、その在外公館が発給します。

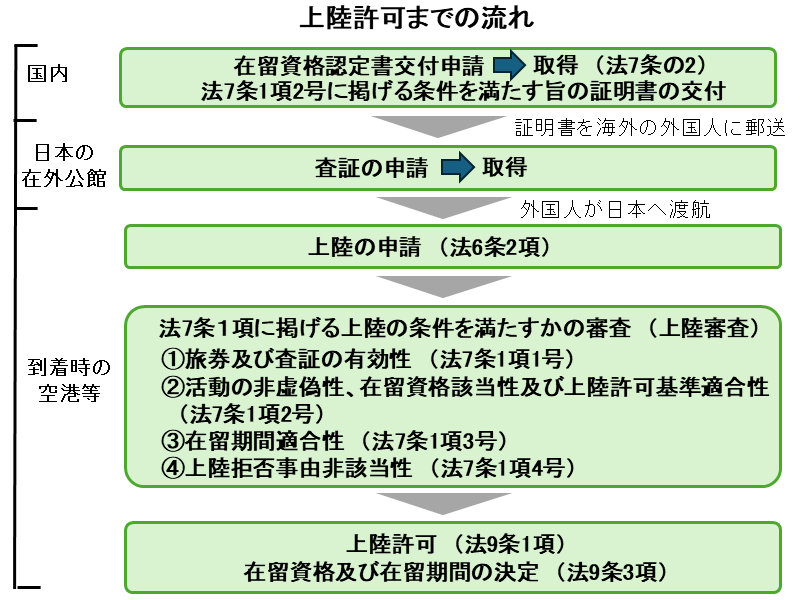

4. 上陸許可までの流れ

上陸許可までの流れを整理すると以下のとおりです。

上陸審査では、入管法第7条第1項により、4つの条件を満たしているかを審査されます。

(3)で述べたように在外公館の査証はそのうちの一つですので、査証を受けていても、他の条件を満たすことができずに、上陸審査を通らず上陸できない場合もあります。

「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が、4つの条件の一つである在留資格該当性及び上陸許可基準適合性を満たしているかどうかについて、法務省出入国在留管理庁が事前に審査を行い、満たしていると認定される場合に、出入国管理庁が交付する証明書です。

在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人に代わって、受入れ企業の職員や弁護士、(届出済申請取次)行政書士が申請することができます。

上陸許可基準適合性については、本ブログで具体的に説明します。

この証明書を提示して、外国人が在外公館で査証発給の申請を行なえば、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性についての出入国在留管理庁の事前審査を終えているものとして、査証の発給は迅速に行われます。

また、日本到着時の空港等の上陸のための審査の場で、4つの条件に関する立証・審査を全部行うことは物理的にも時間的にも困難と考えられます。

そのため、在留資格認定証明書の交付手続きは、出入国在留管理庁が上陸審査の前に在留資格該当性及び上陸許可基準適合性を満たしているかの事前審査を行い、認定する手続きとして位置づけられます。