第3回は、具体的な在留資格についてご説明します。

個々の在留資格の詳細は、今後の「みんなの外国人雇用」で説明していくとして、ここでは、大まかな分類をご説明します。

今回は、就労資格と非就労資格の分類等についてご説明します。

今回も、企業の採用担当や外国人の方々をはじめ、忙しい皆さんのために分かりやすい説明を心がけていきます。

1.在留資格の全体像

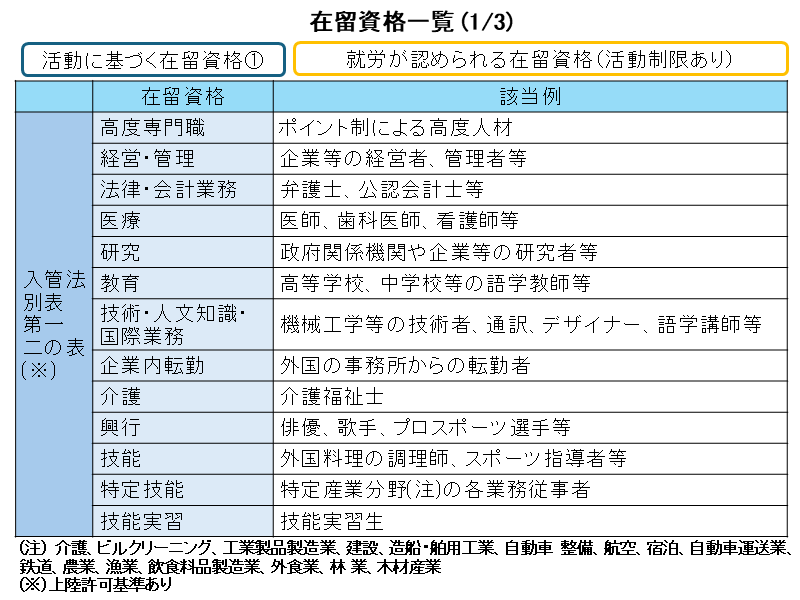

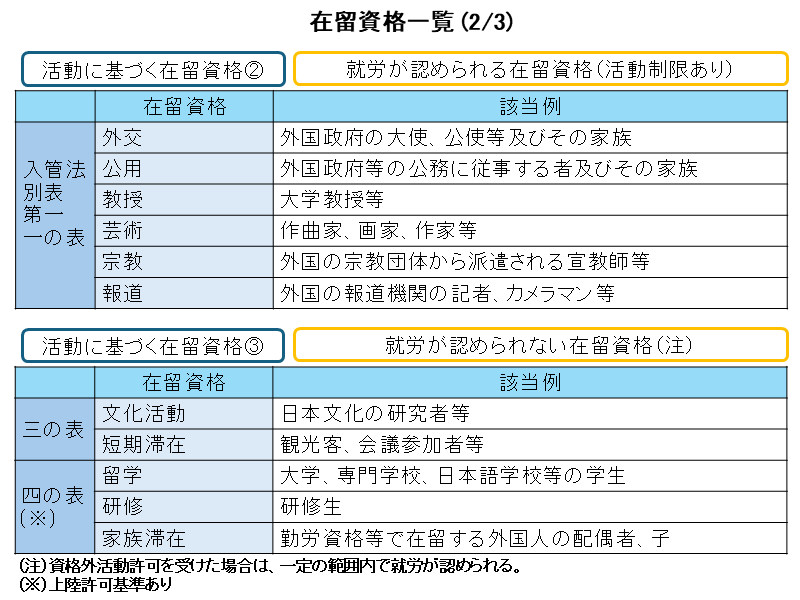

2025年8月現在、入管法に規定された在留資格は、全部で29種類あります。

具体的には、出入国在留管理庁のWebサイトの在留資格一覧表をご覧ください。

この一覧表は、在留資格毎に、日本において行うことができる活動、該当する活動の例、在留期間がまとめられたものです。

これを更にコンパクトな表にしてみると以下のようになります。

2. 活動資格と居住資格について

1.の表に示すように、在留資格は、「活動に基づく在留資格」(活動資格)と「身分・地位に基づく在留資格」(居住資格)に二つに分類されます。

活動資格については、入管法別表第一に規定されています。

居住資格については、入管法別表第二及び入管特例法に規定されています。

なお、活動資格については、入管法別表第一の下欄に「本邦において行うことができる活動」として活動範囲が規定されています。

上記の出入国在留管理庁のWebサイトの入管法別表第一の上欄の在留資格の一覧表では、左から2番目の列に該当します。

一方で、居住資格については、入管法別表第二の下欄では、「本邦において有する身分又は地位」が規定されているだけで、具体的な活動範囲が規定されていません。

上記のWebサイトの入管法別表第二の上欄の在留資格の一覧表では、左から2番目の列に該当します。

これは、居住資格の活動範囲は社会通念に従って決定されるもので、例えば、「日本人の配偶者等」の場合は、日本人との婚姻という身分を有する者としての本邦における活動、いわゆる夫、妻としての一般的な活動を念頭に置いたものと考えられます。

3. 就労資格と非就労資格について

就労資格とは、1.の表における「活動に基づく在留資格」①②及び④の一部が該当し、在留資格を有していることで、当該在留資格の活動範囲に属する就労活動に限って、それを行うことが認められています。

就労活動とは、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動のことです。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であれば、デザイナーの仕事はできますが、外国料理の調理師の仕事はできません。

1.の表における「活動に基づく在留資格」①の「技術・人文知識・国際業務」と「技能」の該当例をご覧ください。

非就労資格とは、1.の表における「活動に基づく在留資格」③及び④の一部が該当し、原則として、就労活動を行うことは認められません。

しかし、入管法第19条第2項の資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイト的な就労活動(一定の制約があります)を行うことが可能となります。

また、1.の表における「身分・地位に基づく在留資格」(居住資格)については、就労制限がないために、日本人と同様な就労活動を行うことができます。

その意味で、分類的には就労資格に該当すると考えられます。

4. 資格外活動罪について

入管法第19条第1項は、それぞれの在留資格に該当しない就労活動を禁じています。

これに違反すれば資格外活動罪が成立します。

具体的には、そのような資格外の就労活動を行った者については、1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。

そのような資格外の就労活動を専ら行っていると明らかに認められる者については、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。

前者で拘禁刑に処せられた場合、又は、後者の場合は、日本からの退去強制事由に該当します。

また、資格外活動許可を受けずに、違法に外国人が就労活動を行った場合、その者に資格外活動罪が成立するのみならず、その者にそのような不法就労活動をさせた雇用主等にも、不法就労助長罪が成立し、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。

このように資格外の就労活動には重い罰則がかかっており、在留資格を踏まえた適切な就労活動が行われるように、外国人本人はもちろん、雇用主も十分注意する必要があります。