第3回と第4回で説明した在留資格については、それぞれ日本で在留できる期間が決められています。

このため、入管法では、在留期間を更新してその在留を継続するための在留期間更新許可の手続きを規定しています。

また、在留資格を有する外国人の方々が在留目的を変更して別の在留目的の活動を行いたいときに、従来の在留資格を新しい在留資格に変更するための在留資格変更許可の手続きを規定しています。

今回は、外国人が日本で在留を続けるためのこれらの非常に重要な手続きについて、分かりやすく説明していきます。

1. 在留資格該当性と上陸許可基準適合性

(1) 在留資格該当性

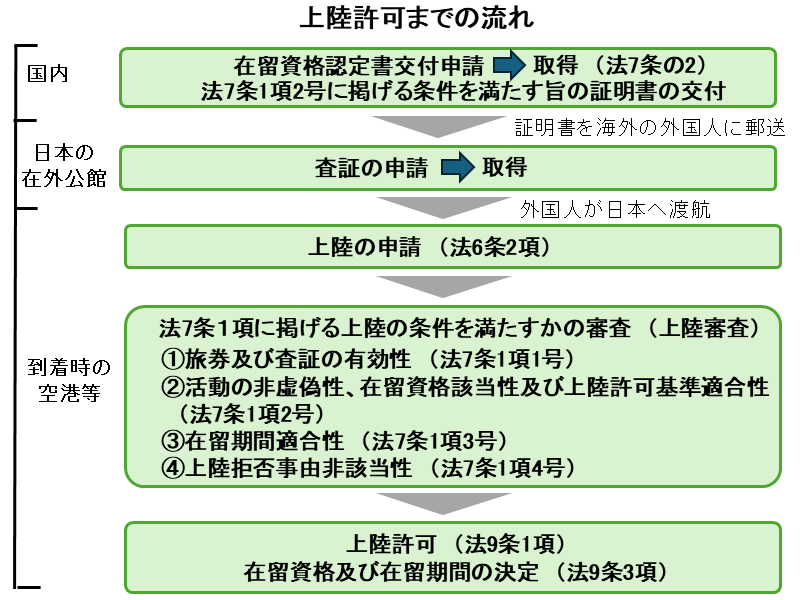

第2回で、日本に上陸を希望する外国人は、入管法第7条第1項により、上陸審査で4つの条件を満たしているかを審査されることを説明しました。

以下にその図をもう一度掲載いたします。

4つの条件の一つ(②)が、日本における活動の非虚偽性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性を満たしているかどうかです。

在留期間更新許可、在留資格変更許可においても、この在留資格該当性、上陸許可基準適合性が重要になりますので、ここで説明しておきます。

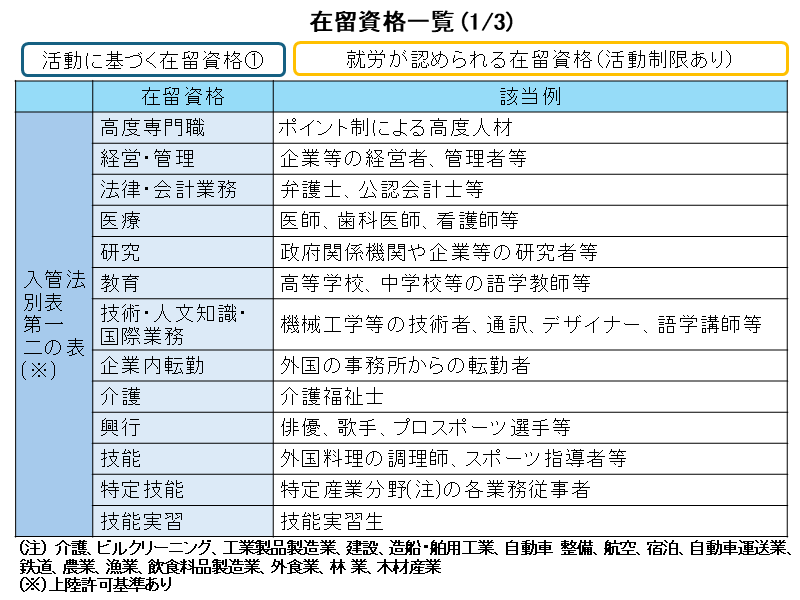

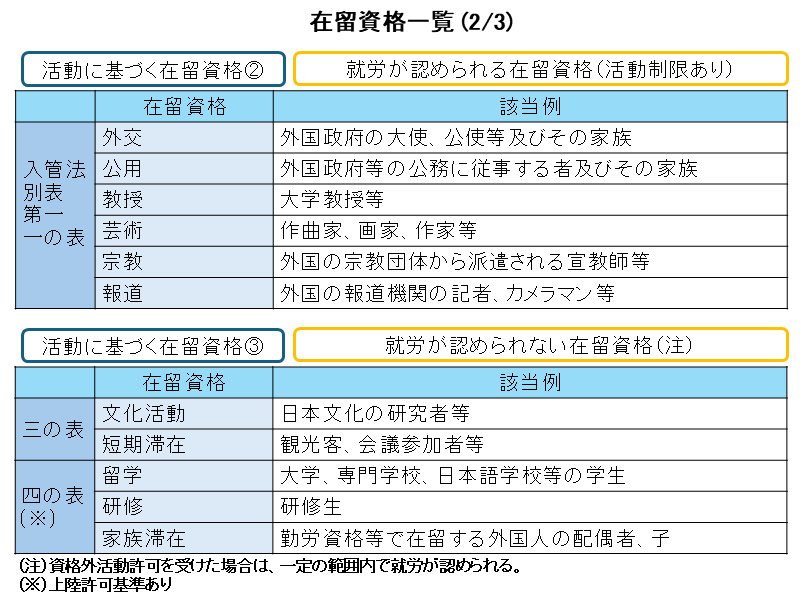

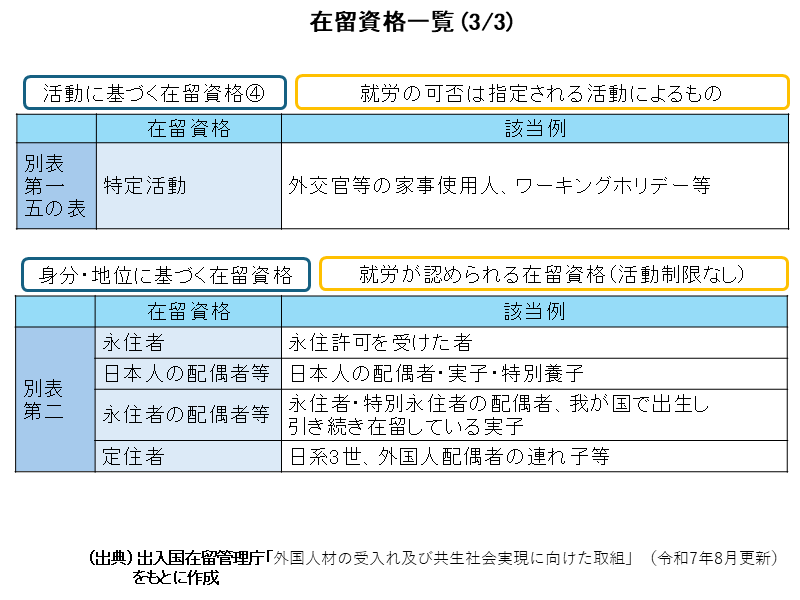

第3回で説明しましたが、在留資格は、「活動に基づく在留資格」(活動資格)と「身分・地位に基づく在留資格」(居住資格)に二つに分類されます。

活動資格については、入管法別表第一に規定されています。居住資格については、入管法別表第二に規定されています。

在留資格の一覧を以下にもう一度掲載いたします。

在留資格該当性とは、外国人の方々が日本において行おうとする活動が、入管法別表第一の下欄に掲げる活動、又は別表第二の下欄に掲げる身分又は地位を有する者が行う活動のいずれかに該当することです。

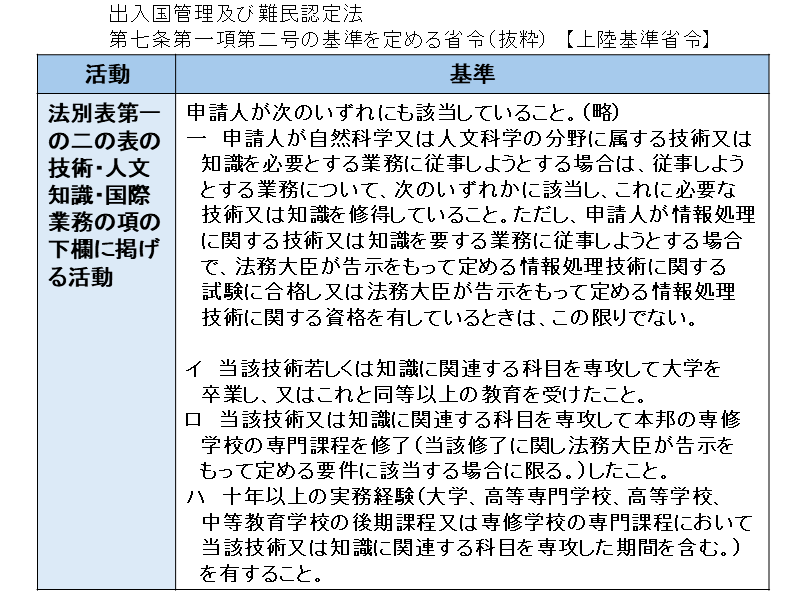

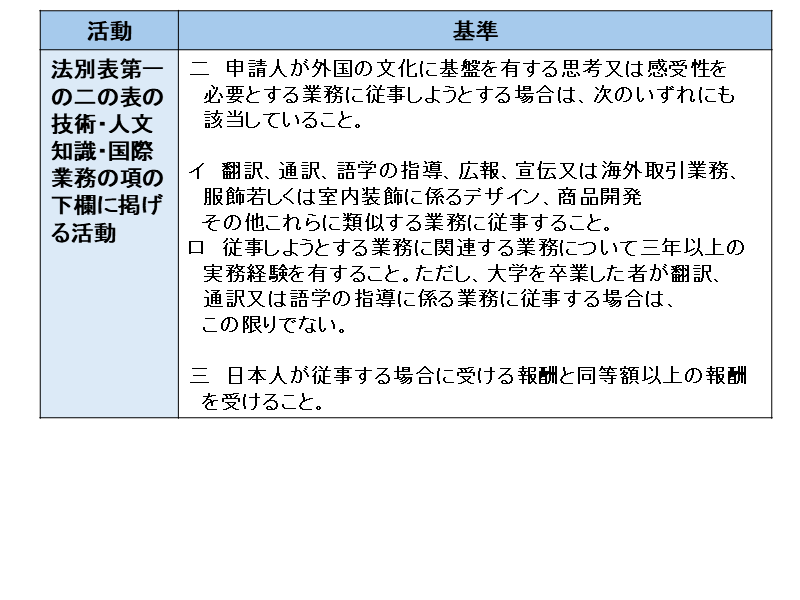

例えば、上の表の該当例にある、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学講師等の場合に取得が考えられる在留資格である「技術・人文知識・国際業務」については、入管法の別表第一の下欄に以下のような活動が規定されています。

(2) 上陸許可基準適合性

上記の在留資格一覧の表にありますように、入管法別表第一の二の表及び四の表の在留資格については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令(上陸基準省令)で定める基準(上陸許可基準)があります。

これらの在留資格に関しては、上陸審査において、在留資格該当性を満たすことに加えて、この上陸許可基準に適合する必要があります。これを上陸許可基準適合性と言います。

なお、これら以外の在留資格については、上陸許可基準はありません。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」については、上陸基準省令において、以下の表のような上陸許可基準が規定されています。

2. 在留期間更新許可

(1) 在留期間更新許可申請

在留資格については、法務省令で日本で在留できる期間が決められています。

具体的には、出入国在留管理庁のWebサイトの在留資格一覧表をご覧ください。

この一覧表の一番右の列がそれぞれの在留資格の在留期間になります。

この在留期間を超えて日本に在留(オーバーステイ)する外国人は、退去強制事由に該当するほか、不法残留罪として3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金等が課されます。

入管法第21条では、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続きを規定しています。これを在留期間更新許可申請手続きと言います。

在留期間更新許可申請は、3か月を超える在留期間を決定されている外国人についてはその在留資格の在留期限の3か月前から行うことができます。

出入国在留管理庁のWebサイトで在留審査処理期間を公表しています。

令和7年ですと、在留期間更新では処分までの期間が、1カ月から40日間ぐらいかかっています。

更新が必要な方は早めに申請しましょう。

なお、30日を超える在留期間を決定されている外国人が在留期限までに在留期間更新又は在留資格変更を申請したときに、その申請に対する処分が在留期限までに出ない場合は、処分が行われるとき又は在留期限から2月を経過する日の終了するときのいずれか早いときまで、日本に在留することができます。

(2) 在留期間更新許可の要件

入管法第21条第3項によると、「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とあります。

在留期間の更新を適当と認める要件は、(ア)在留資格該当性と(イ)更新を適当と認める(狭義の)相当性からなると考えられます。

法務大臣の判断に一定の裁量があるために、入管庁は、「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」を公表しています。

このガイドラインによると、法務大臣による相当性の判断における代表的な考慮要素として以下のようなものを挙げています。

ガイドラインの柱建て

① 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(→在留資格該当性)

② 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(→上陸許可基準適合性)

③ 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

④ 素行が不良でないこと

⑤ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

⑥ 雇用・労働条件が適正であること

⑦ 納税義務等を履行していること

⑧ 入管法に定める届出等の義務を履行していること

②が1.(2)で述べた上陸許可基準適合性ですが、在留期間更新を適当と認める(狭義の)相当性の一環として、審査されます。

上陸許可基準適合性は、上陸審査のときのみならず、在留期間更新許可申請の審査のときも考慮されるということが非常に重要です。

3.在留資格変更許可

(1) 在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは、在留資格を有する外国人の方が在留目的を変更して、「永住者」を除く別の在留資格の活動を行いたいときに、従来の在留資格を新しい在留資格に変更するための手続きです。

在留資格変更許可申請は、在留資格の変更の事由が確定したときに、速やかに行う必要があります。これまでの在留資格該当性が失われている場合は、入管法第22条の4第1項の在留資格取消の対象となりますし、そのままの状況を放置すると、在留資格変更許可申請における狭義の相当性を否定される危険性が高くなってきます。

2.(1)で説明した入管庁が公表している在留審査処理期間によると、令和7年では在留資格変更では処分までの期間が、1カ月から60日間ぐらいかかっています。

変更が必要な方は迅速に申請しましょう。

(2) 在留資格変更許可の要件

入管法第20条第3項によると、「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とあります。

2.の(2)の在留期間の更新と同様に、在留資格の変更を適当と認める要件は、(ア)在留資格該当性と(イ)変更を適当と認める(狭義の)相当性からなると考えられます。

2.の(2)で説明した「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」によって、法務大臣による相当性の判断における代表的な考慮要素が分かります。

当該ガイドラインの①が在留資格該当性で、②が上陸許可基準適合性になります。

上陸許可基準適合性は、上陸審査のときのみならず、在留資格変更許可申請の審査のときも考慮されるということが非常に重要です。

なお、「短期滞在」の在留資格からの変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。